Die Entwicklung der Alarmierung

In der Feuerlöschordnung von 1812 steht bezüglich Alarmierung, dass es den Hausbesitzern verboten ist, ein im Haus entstandenes Feuer zu verheimlichen. Vielmehr sei es Pflicht, bei Ausbruch eines Feuers «Lärm zu machen, und um Hilfe zu rufen». Auch die Nachtwächter waren angehalten,

bei einem Brandfall sofort Lärm zu machen und den Vorsteher zu wecken. Im Jahre 1883 wurde bestimmt (nach Falk 1979):

Das Nachtsignal bei Feuerausbruch hat zu bestehen:

a) Bei einem Brand im Ort Schaan: Es soll die grösste Glocke geläutet werden.bei einem Brandfall sofort Lärm zu machen und den Vorsteher zu wecken. Im Jahre 1883 wurde bestimmt (nach Falk 1979):

Das Nachtsignal bei Feuerausbruch hat zu bestehen:

b) Bei einem Brand auswärts wird durch Läuten mit den kleineren Glocken signalisiert.

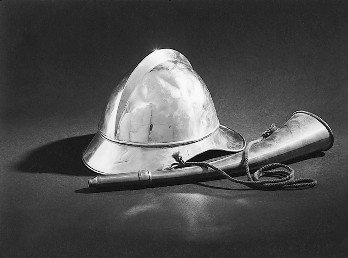

c) Zusätzlich soll das Signalhorn tüchtig geblasen werden».

Diese Alarmierungsmittel waren billig, wurden gut und in weiten Teilen des Dorfes wahrgenommen und bewährten sich zur damaligen Zeit. Bei dieser Alarmierungsart stellte sich aber neben dem hohen Zeitaufwand immer mehr als nachteilig heraus, dass nicht nur die Einsatzkräfte, sondern auch Zuschauer mobilisiert wurden. Diese versperrten den anrückenden Einsatzkräften oft den Weg zum Einsatzort. Ab dem Jahre 1957 wurde, neben den bewährten Signalhörnern und Glocken, auch begonnen, das Telefon zur Alarmierung der Feuerwehrmänner einzusetzen; zunächst nur in einzelnen Haushalten, da es noch nicht selbstverständlich war, dass jeder über ein solches verfügte. Im Jahre 1963 wurde ein neuer Telefonalarmplan von Karl Steiger ausgearbeitet und 1969 weiter ausgebaut. Es wurde ein System der PTT angeschafft, mit dem die Einsatzkräfte einzeln oder in Gruppen über das Telefon angerufen werden konnten. Das Telefon ist allerdings ortsgebunden, und die Helfer werden nur an ihren Wohnstätten und durch Einzelrufe auch an den Arbeitsstätten erreicht.

Lampe und Stechuhr des Nachtwächters, heute im Gemeindemuseum DoMuS.

Foto: Gemeindearchiv Schaan

Foto: Gemeindearchiv Schaan

Zungenalarmhorn, eingesetzt von 1865 bis 1963

Foto: Hansjörg Kaufmann

Foto: Hansjörg Kaufmann

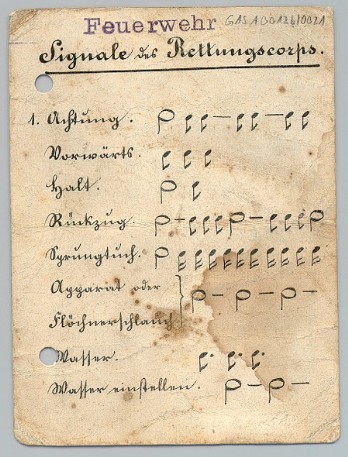

Die Signale des Rettungscorps:

«Achtung», «Vorwärts», «Halt», «Rückzug», «Sprungtuch», «Apparat oder Flöchnerschlauch», «Wasser», «Wasser einstellen» (GAS A 12b/21)

«Achtung», «Vorwärts», «Halt», «Rückzug», «Sprungtuch», «Apparat oder Flöchnerschlauch», «Wasser», «Wasser einstellen» (GAS A 12b/21)

Feuerwehrhelm und Horn.

Foto: Gemeindearchiv Schaan

Foto: Gemeindearchiv Schaan

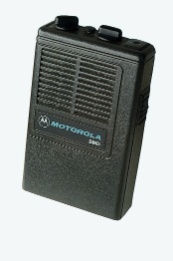

Moderne Alarmgeräte: Funkalarmempfänger Motorola Pageboy II

• Anschaffung 1976

• Eingesetzt von Herbst 1976 bis Januar 2000

• Versorgungsquelle: Nickel-Cadmium- Batterie 1.3 V

• Betriebsdauer: Zwölfstunden-Ladung ergibt 40-Stunden Betriebszeit

• Masse: 122x35x20mm

• Gewicht: 150g (inkl. Batterie)

• Anschaffung 1976

• Eingesetzt von Herbst 1976 bis Januar 2000

• Versorgungsquelle: Nickel-Cadmium- Batterie 1.3 V

• Betriebsdauer: Zwölfstunden-Ladung ergibt 40-Stunden Betriebszeit

• Masse: 122x35x20mm

• Gewicht: 150g (inkl. Batterie)

Moderne Alarmgeräte: Motorola BMD

• Anschaffung: 1995

• Eingesetzt ab 1995 als Teilersatz für Pageboy II bis Januar 2000

• Versorgungsquelle: Nickel-Cadmium- Batterie 2.6 V

• Betriebsdauer: Achtstunden-Ladung ergibt 40 Stunden Betriebszeit

• Masse: 97x60x20mm

• Gewicht: 200g (inkl. Batterie)

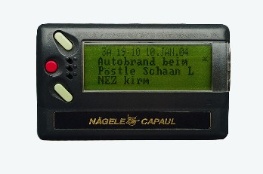

Pager Swissphone Florian D (bis 2013)

• Anschaffung: ab Januar 2000

• Versorgungsquelle: Akku 1.2V oder Standardbatterie 1.5V

• Betriebsdauer: Batterie ca. 800 h, Akku ca. 250-400h

• Masse: 91x55x22mm

• Gewicht: 130g (inkl. Batterie)

• Anschaffung: ab Januar 2000

• Versorgungsquelle: Akku 1.2V oder Standardbatterie 1.5V

• Betriebsdauer: Batterie ca. 800 h, Akku ca. 250-400h

• Masse: 91x55x22mm

• Gewicht: 130g (inkl. Batterie)

Pager Swissphone seit 2013

• folgt...

•

•

•

•

• folgt...

•

•

•

•

2011 In der heutigen Zeit besitzt jede Person ein Natel. Demzufolge werden neben der Pager-Alarmierung auch über das Natel die Einsatzkräfte aufgeboten. Die Einsatzzentrale der Landespolizei nimmt den Notruf telefonisch entgegen. Nun schaltet der Einsatzdisponet der Zentrale eine Konferenzschaltung zwischen mehreren Mitgliedern der Feuerwehr. Meistens sind dies die ranghöchsten Offiziere, welche das weitere Vorgehen, z.b. ob und welche Einsatzkräfte aufgeboten werden, absprechen.

Bei der Nummer 118 ging die Meldung zur Polizei nach Vaduz, die dann ihrerseits die Alarmstelle der betreffenden Gemeinde anrief. Mit der neuen landesweiten telefonischen Alarmierung (System SMT), die seit dem 27. August 1987 auch für Schaan in Betrieb ist, gelten die Nummern 117 und 118 bei Feueralarm und andern Unfällen. Die Feuerwehr benötigte in der Folge eine Funkzentrale im eigenen Depot, was jedoch den Vorteil hatte, Nachschub direkter und schneller an den Schadenplatz heranführen zu können, da die Zentrale im Alarmfall immer durch einen geschulten Feuerwehrmann im Depot besetzt ist. Die Funkanlage kostete damals rund 23’000 Franken. 1991 wurde die Alarmierung aller Rettungsorganisationen landesweit in der neuen Notruf- und Einsatzzentrale (LNEZ) der Polizei zusammengefasst. Im Jahr 2000 wurden die in die Jahre gekommenen Funkalarmempfänger (häufig anfallende Reparaturen) durch ein neu auf den Markt gekommenes Modell ersetzt; dieses läuft über das Telepaging-Netz der Swisscom. Dieser sogenannte Pager übermittelt die Meldungen der Einsatzzentrale nicht mehr als gesprochene Durchsage, sondern mittels eingegebenen Text an die verschiedenen Alarmgruppen der Feuerwehr oder sogar an einzelne Mitglieder, was einen grossen Vorteil darstellt. Die Meldungen können jederzeit auch über die eigene Zentrale abgesetzt werden, da diese im Zuge der Neuanschaffung auch mit aufgerüstet wurde.